高機能性塗料コラム

第2回、なんでくっつかないの?

投稿日:2018/3/19

こんにちは。「こんな塗料できないの?」に私たちが答えます。

高機能性塗料設計技術ソリューションパートナーの遠竹(とおたけ)です。

私からは今回、次回の2回にわけて「離型コーティング剤」について紹介いたします。

早速ですが、みなさんは「離型」というと何を想像されるでしょうか?

身近なもので言えば、宅急便等の伝票を貼る際に剥がす離型紙、

シールの台紙や料理をする際に食材がフライパンにくっつかない「テフロン加工」等が浮かぶと思います。

離型紙に使用されるのは「シリコーン樹脂」

テフロン加工に使用されるのは「フッ素樹脂」

どちらも「離型」という概念では同じです。

ではなぜ、両者とも粘着剤や食材がつかないのでしょうか?

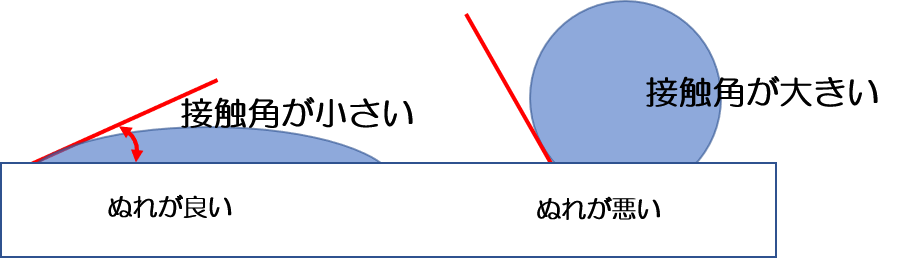

モノとモノがくっついたり剥がれたりするときは、そのモノの界面で化学的な相互作用が働きます。

その相互作用を左右するのが、界面の「極性」になります。極性は表面の極性基の量に左右されます。

化学的相互作用が高い、すなわち極性が高い場合、モノの界面には極性基(親水基)が多く存在し、

モノをくっつけようと働き、下図左のように液体はぬれやすくなります。

逆にモノの極性が低い場合、界面にはくっつけようとする働きをする極性基が少なく、

非極性基(疎水基)が多く存在するため、下図右のように液体はぬれにくくなり、

モノは剥がれやすくなります。

したがって離型という、より剥がしやすくする技術には、

モノの表面を低極性にするということが大事になります。

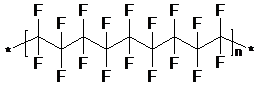

フライパンの表面には、フッ素樹脂で施したテフロン加工という技術が用いられますし、

シール等の離型紙には、シリコーンという骨格をもったコーティング剤が塗られています。

この共通点は、いずれも「極性」が低いということです。

○テフロンの構造

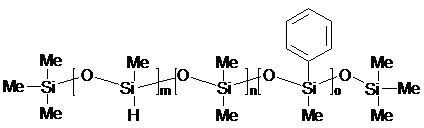

○シリコーンの構造

それでは次回、各種離型コーティング剤の特徴について紹介させていただきます。